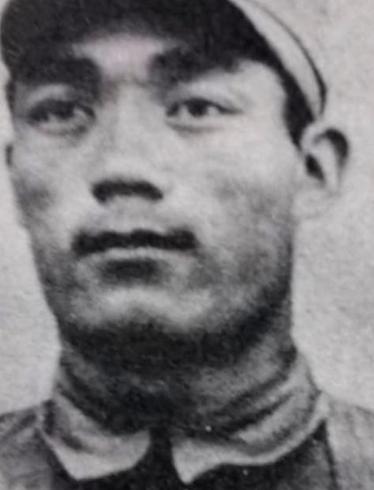

1952年,一名志愿军战士悄悄顺走一袋美军地雷,兴冲冲带回阵地向连长请功,谁知连长一见,顿时脸色大变,厉声喝道,赶紧给人原封不动送回去! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年初,朝鲜战场上大雪纷飞,战线被白雪覆盖,刺骨的寒风刮得人睁不开眼,但在这冰冷的夜幕中,有一个身影正悄悄靠近敌人的阵地,他叫姚显儒,是中国人民志愿军63军的一名侦察班长,那晚,他带着四名战友,踩着厚厚的积雪,摸向美军阵地边缘。 任务是抓一名敌军士兵回来,但他们没走多远,姚显儒忽然感觉右脚被什么东西绊了一下,他立刻停住,低头一看,三根细如发丝的钢丝几乎看不见,在雪地中若隐若现,一端连着小铁盒,另一端埋在雪下,他认得这种装置,这是美军的绊发雷,只需轻轻一拉,就会引爆,那一刻,他全身僵硬,空气仿佛凝固。 他没有工具,也不能退缩,身后是战友,脚下是地雷,他强忍恐惧,慢慢蹲下身子,低头在零下二十度的严寒中,俯身咬住那根钢丝,他的牙龈立刻被割破,血流到嘴角,但他没有松口,三根铁丝终于被咬断,地雷没有响。 姚显儒松了口气,却没有就此离开,他蹲在那里,小心翼翼地扒开积雪,捧起那枚地雷,他没有毁掉它,而是将这个精密的杀人装置带回了阵地,从那天起,他对地雷产生了浓厚的兴趣。 回到阵地后,他找来一盏煤油灯,在坑道里仔细拆解那枚地雷,他用小刀撬开雷帽,用指甲拨弄弹簧,看清楚每一根撞针和引信的结构,那枚地雷被他一层层拆开,摆在桌上像一个精密的玩具,他没有受过专业训练,但凭着细致入微的观察力和大胆的尝试,他深刻理解了这种武器的运作原理。 从此以后,姚显儒的任务变了,别人夜里去抓俘虏,他却专找地雷,他带着自制的钢钳和布袋,趁着夜色出发,一颗接一颗地拔除美军布下的地雷,美军头天晚上刚埋下的跳雷、平台雷、照明雷,第二天就被他“收走”,他甚至能靠趴在地上听三秒钟的声音,判断出埋了什么雷。 他不只是拆雷,更总结经验,他发现,如果用钢钳以外八字的方向夹住绊线,再分别向两侧发力,可以避免触发内部撞针,这种做法大大降低了排雷失败的风险,他把这个方法教给战友们,编成简易教材,用土块搭起课堂,在坑道里一遍遍演示。 一个人的力量有限,但一群人就能改变战场局势,姚显儒带出了一支排雷队,三十天内,他们起出227枚美军地雷,这些地雷被逐一拆解、辨识、清理,有的被破坏,有的被收集,但更令人惊讶的是,他们开始反过来利用这些地雷。 一次,连长巡视阵地,看着堆得像小山一样的缴获地雷,眼神停住了几秒,然后下令:“给敌人送回去,”姚显儒立刻明白了意思,当天夜里,他和战友们将修复过的地雷重新埋在美军巡逻必经的小路上,这些地雷被埋得隐蔽、精准,甚至避开了美军原本标记的安全区。 第二天早上,连续的爆炸声在山谷中响起,一支十二人的美军巡逻小队,有十一人当场伤亡,这些地雷,正是他们自己前两天埋下、后来又被姚显儒“调走”再“送回”的,这场“地雷大搬家”,让敌军陷入极度恐慌,他们开始怀疑自己阵地的安全区域,甚至不敢轻易离开掩体。 从那以后,姚显儒带领的排雷队几乎成为前线的“技术中队”,他们白天训练,晚上作业,一次次潜入雷区,一次次收割战果,四个月时间里,他们共拆除和转移地雷400余枚,使80多名敌军伤亡,美军再先进的布雷技术,在他们面前成了“军火补给”。 姚显儒的那把钢钳也成了战友们口中的“神器”,它钳口磨损严重,钳嘴上甚至留下了V字形的痕迹,就是这把普通工具,剪断了上千根引线,也剪开了敌人对战场的控制,后来的研究证明,姚显儒的排雷技术,在实用性与效率上,比同时期美军工兵教材还要先进。 战争结束后,姚显儒被授予“二级排雷英雄”称号,胸前挂满勋章,在国庆观礼台上接受毛主席亲切接见,他没有豪言壮语,只是站在队伍里,眼里闪着光,他明白,这些荣誉属于所有经历过那个战场的战士们。 回国后,他曾有机会留在北京工作,但他选择回到甘肃灵台老家,在那里,他参加民兵训练,继续发挥余热,一次训练中,一枚劣质手榴弹意外爆炸,姚显儒在第一时间扑上去,用身体挡住碎片,保护了身边的新兵,他因此失去了三根手指。 他没有抱怨,也从不讲述自己的战功,乡亲们只知道他是个退伍军人,很少有人知道,他曾在战场上咬断引线,用牙齿与死神对峙,用一把钳子改变战局。 信息来源:中国军网——志愿军英雄传|起雷英雄姚显儒:搬起敌人的地雷炸敌人;甘肃灵台门户网——姚显儒排雷