一杯毒酒端上来,冯胜知道,这是路的尽头。他本可以痛快地饮下,然后安静地倒下。可就在那一刻,他想起了女儿。他知道自己已经没得选了,但女儿呢?她们只是女人,只是后代,他不甘心。于是他爬,往朱元璋面前爬,跪着哀求,脸贴地,话带血。可朱元璋冷冷地看着他,说出那句让人彻骨发寒的话——“她们已经活不成了!”

冯胜的起点不高。他是安徽定远人,年轻时就有些谋略。朱元璋起兵时,冯胜便投奔而来。最早,他是军中参谋,后来跟着征战淮南、鄱阳湖,逐步立功。

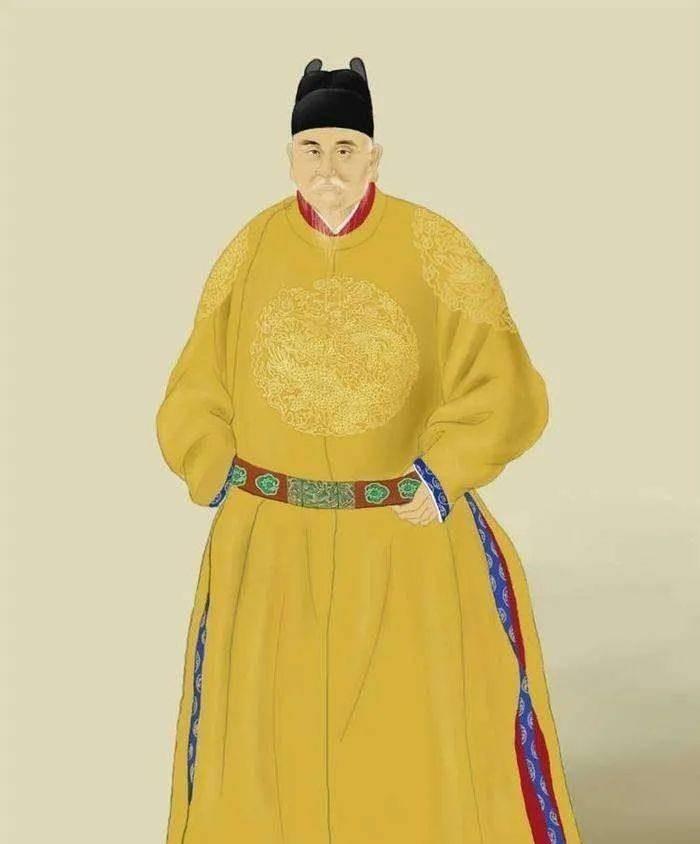

打仗他不怕,做事也稳。他不是那种冲锋陷阵的猛将,却能统大军,调兵遣将如行云流水。正因为如此,朱元璋给了他实权,让他镇守西北,接替徐达北伐。他一度掌握京师军权,封为“宋国公”,地位仅次于开国头号功臣徐达。

这些年,他先后征陕西、辽东,多次出征,每次都能平安凯旋。他不是最耀眼的将领,却是最让朱元璋放心的将领。

可问题就在这。

一个皇帝,最怕的不是将领立功,而是将领太安稳、太受人敬畏。徐达死了,常遇春早逝,蓝玉被诛,冯胜成了硕果仅存的老功臣。皇帝的疑心,也随之滋长。

1393年,蓝玉被杀。那是朱元璋发的一道狠令。蓝玉因与皇太子关系密切,又功高盖世,被指“谋反”,接着牵连无数人,数千人流放、诛杀。

这场政变之后,朝中没人敢多说话,老将纷纷低调,朝臣人人自危。

冯胜没有直接牵连。他早些年就已经请辞,退居凤阳,说是养老,实则避祸。可朱元璋没那么容易忘。他记得冯胜的权、冯胜的兵、冯胜的女婿——那位曾擅自见过燕王朱棣的重臣。

就是这件事,让朱元璋彻底动了杀心。

在他眼里,冯胜不仅是老臣,更是潜在的威胁。他担心冯胜哪天翻脸,更担心他的女婿、儿子会被人收买、支持藩王。他要的是绝对的安全,哪怕代价是牺牲曾经的亲信。

于是,毒酒来了。

1395年,洪武二十八年。朱元璋的命令下达,冯胜被赐死。

太监送来那杯酒。冯胜明白了。他没有吵闹,也没有逃。只是静静看着杯子,眼里闪过一丝不甘。 他知道,这杯酒,是给他的,也是给他全家的。他的女儿,他的亲人,都可能没命。

于是他做了那件让所有人震惊的事——他跪下,向皇帝爬去。

他身子已老,毒酒未入口,身体已虚。他却依旧死命地撑着,一点点挪,一点点哭,一点点求。他想保住女儿,哪怕只一个。他想告诉皇帝,他忠心耿耿,从未谋反,只求皇上开恩。

可朱元璋却没看他。他只是冷冷地说:“她们已经活不成了。”

这句话,就像一道雷劈下,把冯胜整个人砸碎。

他再没力气,再没眼泪,只剩一口气,咽下毒酒,静静倒下。

冯胜死了,死得很静,但他的家族,却死得很惨。

朱元璋没有放过他留下的任何人。冯胜的儿子被流放边疆,女儿被剃发为尼或被杀。他的孙辈也被株连,有的消失在史书中,有的孤苦流亡。

他一生征战,战功赫赫,立下江山,最终却连个坟都没留下。朱元璋彻底抹去了这个人的痕迹。

从那之后,明初四大案尘埃落定,开国功臣几乎被一网打尽。朝堂上只剩新官吏,旧人被杀、被放、被弃。明帝国的权力,终于彻底集中在朱元璋一人之手。

他做到了。但这代价,是无数像冯胜这样的功臣,血染京师。

冯胜求了,他拼尽最后一丝力气,只为换得女儿一条命。

可皇帝不给。因为在权力面前,亲情是可疑的,忠诚是不可信的。朱元璋要的是绝对安全,哪怕代价是亲手杀死一个为他打下江山的老臣。

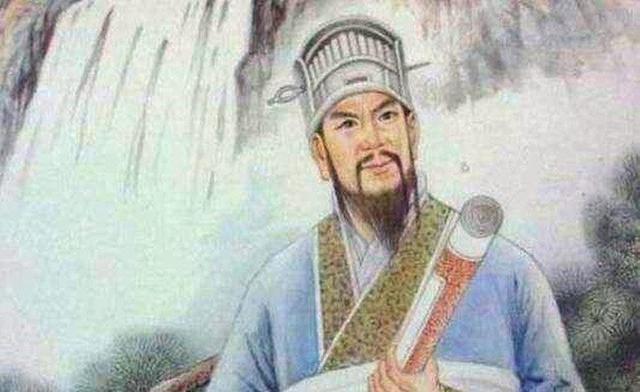

冯胜成了明初功臣中的最后悲剧。他不像蓝玉那样桀骜,也不像胡惟庸那样野心膨胀。他只是一个老兵,一个忠心的官员。

但他也活不成。因为他活着,本身就是威胁。

他的死,是一杯毒酒的结束,是一场朝局清洗的终点。

他喝了,也哀求了,却没能换回哪怕一丝怜悯。

他的眼泪、他的血、他的女儿,都淹没在朱元璋冰冷的命令中。